色彩のない世界とエウレカタクマー

2025.08.26PHOTOGRAPH and WOLF悲しい出来事があったとき、世界は色を失って見える。そういう表現を聞いたことがあるが、実際には我々が見る世界は色で溢れている。色盲と呼ばれる人の目も、動物の目も、人とは違った色彩を捉えるだけで、見ている世界は「白黒」ではないらしい。つまり我々の世界は基本的に「カラー」なのだ。その世界を撮影してモノクロにしてしまうなんて、考えてみたら、かなりひねくれた行為である。モノクロ写真が好きだという人が結構存在するようだが、カラー写真が存在しなかった時代ではなく、デジタル現像で比較的自由に色をコントロールできる現代で、あえてモノクロ写真を撮る意味とはいったい何だろうか。

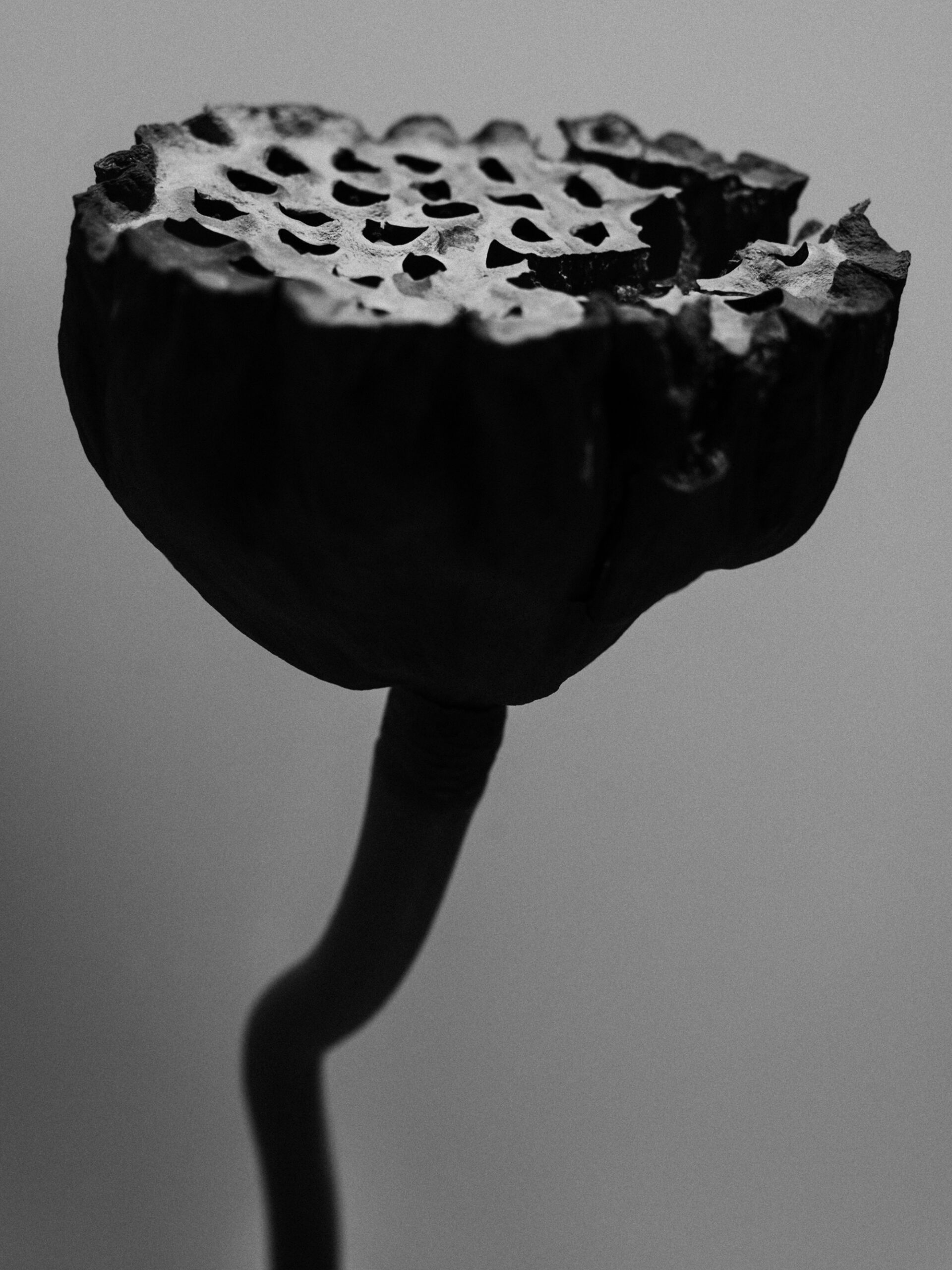

今日はモノクロでいきますか、そう思う日は心の中をリセットしたい時だ。アレもコレもと目移りするのではなく、色と共に雑念を消し去って陰影や造形に集中するのにモノクロ写真撮影は向いている。モノクロはカラーと比べて情報量が少ない。だからこそ、何を撮りたいのか、どう撮りたいのかの取捨選択を迫られる。写ったもの撮った人の存在が、より強く浮き彫りにされるのがモノクロ写真の特徴と言えるだろう。

お気に入りの50mmレンズをカメラにセットしてモノクロ写真を撮る。Thypoch Eureka 50mm F2とPENTAX Super Takumar 50mm F1.4はどちらも個性があって性格の違う50mmだが、モノクロで撮ろうと思ったときに手が伸びるレンズだ。

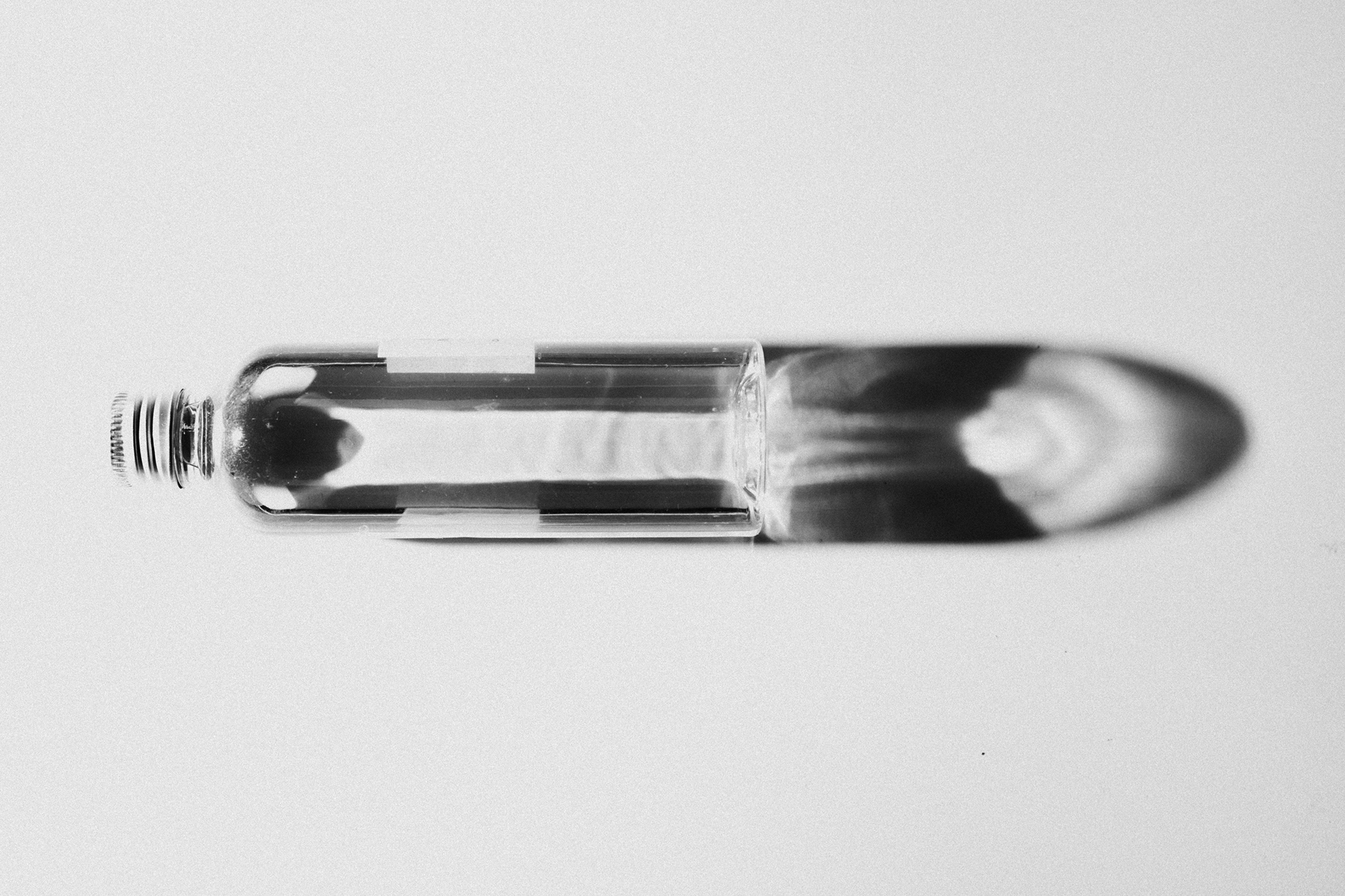

スーパータクマーは安いくせにこれ1本で死ぬまで楽しめそうな実に魅力的な描写をするオールドレンズで、もっと頻繁に使いたいところだが、レンズ自体はコンパクトなのにマウントアダプターのお陰でちょっと重くちょっと長いレンズになってしまうのが難点だ。その点、エウレカは小さくて軽い。僕のアダプターを使ってα7CIIにつける場合、エウレカが174g、タクマーが375gで軽さだけならエウレカの圧勝である。ただしフィルターの溝がなく最短撮影距離が長いので、マクロレベルで撮りたい場合は昔使われていたライカの変換アダプターとクローズアップレンズを先端につけることになる。

スーパータクマーは柔らかい表現もシャープでストイックな表現も、どちらも対応できる万能レンズだ。収差があり逆光に弱くオールドレンズらしいレンズではあるが、絞った描写は現行レンズに匹敵するほど精緻な写りをする。コーティングが違うのかトリウムが使われているからか、55mmのタクマーよりもしっかりとした描写をする。

対してエウレカの方は、割と最近発売されたモダンなレンズだ。クラシカルな見た目と裏腹に、逆光にも強く安定感のある描写をしてくれる。少しだけオールドな味もあり、飽きずに撮ることができる。しかし何と言ってもその軽さが素晴らしい。スタイリングも気に入っているし、軽いことで使用頻度が高くなる。

モノクロ写真は、絵画で言えば水墨画だ。あるいは鉛筆で描くデッサンだ。昔のように諸事情で色表現が難しかった時代と違って、現代において色のない表現をするのは結構勇気のいることだと思う。撮り手の感性や美学や力量が丸裸になるモノクロ写真。いいものを持っている人のモノクロ表現は鑑賞者の心を射抜くが、何も持っていない人のモノクロ写真は悲しいくらいゴミくずになってしまう。モノクロ写真は、音楽のライブで言えばギター1本で歌を歌うようなものだ。バックバンドやパフォーマーが歌を盛り上げてくれるわけでもなく、ミスったらすぐにバレてしまう。森山直太朗のように素晴らしい歌声と感性を持っていたら永遠に聴いていたいと思えるライブになるが、個性もなく魅力もない歌手の弾き語りは聞くに堪えない。そういうことである。しかし、弾き語りライブのメリットはたくさんある。バックバンドの1人1人にギャラを払わなくていいしスケジュール調整の必要もない、つまり効率がいいのだ。騒がしいバンド音楽と違って、歌の歌詞がしっかり届くし強く記憶に残る。素晴らしい歌が美しい声とシンプルな音響で大きな会場に響き渡ったら、複雑で大音量のビックバンドの音楽では多分勝てない。多くのアーティストがミュージシャンを編成したりギャラ払ったりして苦労している中、秦基博や竹原ピストルがひょこっとギター1本持ってきて歌を心に残していくなんて「ずるいなぁコイツら」と思うものの、それが真実である。一線を超えたものに昇華することができれば、モノクロ写真も効率的に心に残る表現にできそうな気がする。

モノクロ写真を新しいか古いかで語れば、間違いなく「古い」方だ。その一方で色合いのトレンドに左右されない分、それが今年撮影されたものなのか10年前に撮影されたものなのか、わかりにくいという特性がある。写したものに時代を反映した要素がなければ、いつ撮影されたのか容易にわからない。もちろん、昔の写真は鮮明でないとかノイズが多いとかそういうディテールの違いはあるが、今は逆に画質を悪くしてアナログ的な風合いを出すのがトレンドなので、ディテールだけでは判別できないことも多い。そういう意味では、カラーよりもモノクロの方が「時代を超える」と言えるのかもしれない。

音楽の弾き語りと同じように、モノクロ写真の良さをノスタルジーや非現実の要素だけで片付けてしまうのはもったいない。突き詰めていけば、かなり面白い。それがモノクロ写真だ。

このページの撮影機材

-

写真集「花美 5」

¥1,100 -

写真集「花美 4」

¥1,100 -

写真集「花美 3」

¥1,100 -

写真集「BLUE heels」

¥1,100 -

写真集「Nostalgia」

¥1,100 -

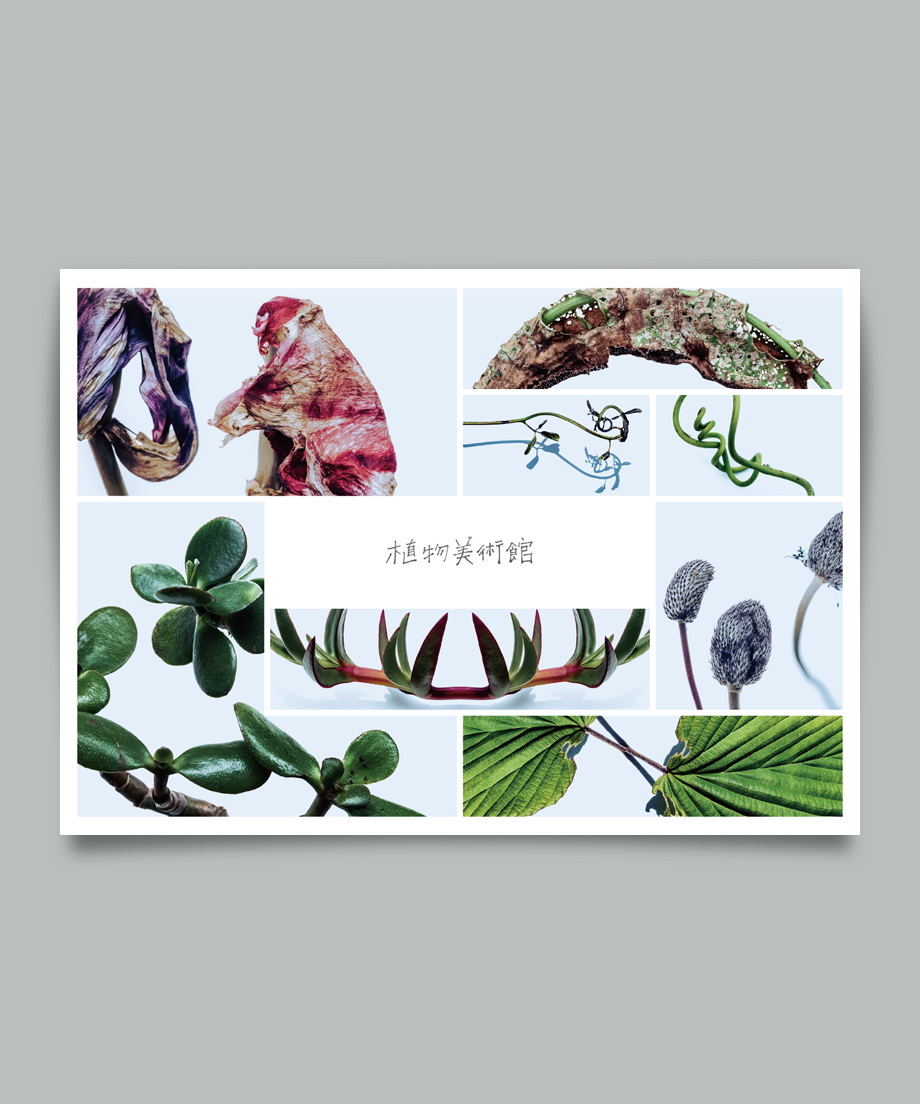

写真集「植物美術館」

¥1,100

column

- 2025.12.08みんな夢の中

- 2025.11.05合うもの 合わないもの

- 2025.09.22ストロボは光の調味料

- 2025.08.26色彩のない世界とエウレカタクマー

- 2025.07.21真面目で退屈な日本人の写真

- 2025.06.11新しい道を探したら 過去に通った道だった

- 2025.04.14変化の先にあるもの

- 2025.02.17老いの向こうに

- 2025.01.15光に反応するマインド

- 2024.10.30レンジファインダーとの和解

- 2024.10.10黒潰れと白飛びの世界

- 2024.09.06モノクロ写真の追求

- 2024.07.23身軽なハンター Eureka 50mm

- 2024.06.28記録の写真

- 2024.06.01「P」「S」「A」モードの疑問

- 2024.05.11言葉にできない写真

- 2024.03.28強い者たちの正義

- 2024.02.25少数派に優しい Nikon Zf

- 2024.02.0135mm 凡庸者の可能性

- 2023.12.20それをする意味

- 2023.12.15テクノロジーと人の関係

- 2023.11.06Super Takumar 50mm F1.4

- 2023.09.03クソ野郎が撮る写真

- 2023.06.22花を撮る理由

- 2023.05.10写楽の日々

- 2023.03.21楽しい中望遠 APO-SKOPAR 90mm

- 2023.02.09太陽を撮る快楽

- 2023.01.13行ったり来たりの軌跡

- 2022.11.22タスクの向こうに幸福はない

- 2022.11.03LEICA M11の馬鹿ヤロウ

- 2022.09.20狙い通りに的を射る

- 2022.08.13LEICA M11と10本のレンズ

- 2022.07.08人知れず開催される「植物美術館」

- 2022.06.18日本人の遺伝子と「茶の道」

- 2022.06.07LEICA M11

- 2022.05.16写真の構図

- 2022.04.13NOKTON F1.5と50mmを巡る旅

- 2022.03.17脳とモラルのアップデート

- 2022.03.08海へ

- 2022.02.28世界の大きさと写真の世界

- 2022.01.29写真集をつくる

- 2021.12.31フィルム撮影の刺激

- 2021.11.29絞って撮るNokton Classic 35mm

- 2021.10.27時代遅れのロックンロール

- 2021.09.23雨モノクロ沈胴ズミクロン

- 2021.09.13拒絶する男

- 2021.08.22過去からのコンタクト

- 2021.07.26スポーツと音楽と写真

- 2021.07.19マイクロフォーサーズの魅力 2021

- 2021.06.24小さきもの

- 2021.05.26現実と絵画の間に

- 2021.05.11脳と体で撮る写真

- 2021.04.26理解不能なメッセージ

- 2021.04.03とっておく意味

- 2021.03.11モノクロで自由になる感性

- 2021.03.04もう恋なんてしない

- 2021.02.19ギリキリでスレスレへの挑戦

- 2021.02.09人間は動物よりも優れた生きものか?

- 2021.01.18写真の中のハーモニー

- 2020.12.24遠くへ

- 2020.12.11モノクロの世界と15mm

- 2020.11.06現像の愉しみ

- 2020.10.15ずっと使えそうなカメラ SONY α7S

- 2020.09.21写スンです GIZMON 17mm

- 2020.09.01矛盾ハンター

- 2020.07.29朽ちていくもの

- 2020.07.23花とペンズミ中毒

- 2020.07.15無駄に思えるプロセスは報われる

- 2020.06.24ズミタクマクロ

- 2020.06.19森へ

- 2020.05.25大人の夜の快楽

- 2020.05.04見直しと修正の日々

- 2020.04.13AM5:00の光と濃厚接触

- 2020.03.24何だってよくない人のPEN-F

- 2020.03.05濃紺への憧れ

- 2020.02.20NOKTON Classic 35mmとの再会

- 2020.02.15写真に写るのは事実か虚構か

- 2020.01.22流すか止めるか

- 2020.01.17ローコントラストの心情

- 2019.12.19後悔と懺悔の生きもの

- 2019.12.10飽きないものはない

- 2019.11.15小さな巨人 X100F

- 2019.10.24F8のキャパシティ

- 2019.10.05愛せる欠点とM-Rokkor40mm

- 2019.09.23植物採集の日々

- 2019.09.0263歳のキヤノン50mm

- 2019.08.22それは いい写真か悪い写真か

- 2019.08.14近くから遠くへ

- 2019.07.29雨を愛せる人になりたい

- 2019.07.081度しか味わえないその時間

- 2019.06.2465年前の古くないデザイン 1stズミクロン

- 2019.06.12街のデザインとスナップ写真

- 2019.05.15空の青 思い描く青空

- 2019.05.03近くに寄りたい欲求

- 2019.04.24変わらないフォーマット

- 2019.04.13常識と非常識の選択

- 2019.04.03ノーファインダーの快楽

- 2019.03.21ライカのデザイン

- 2019.02.26飽きないものの価値

- 2019.01.30NOKTON Classic 35mm

- 2019.01.17光と影のロジック

- 2019.01.01終わりに思う 始まりに思う

- 2018.12.17Takumarという名の友人

- 2018.12.06普通コンプレックス

- 2018.11.30季節を愛でる暮らし

- 2018.11.27失敗しない安全な道

- 2018.11.09終わりのない旅

- 2018.11.01M-Rokkor 28mmの底力

- 2018.10.19M-Rokkor 28mmの逆襲

- 2018.10.05焦点と非焦点

- 2018.09.26夜の撮影 α7R2 vs PEN-F

- 2018.09.18いま住んでいる場所が終の棲家になる

- 2018.09.10強烈な陽射しと夏のハラスメント

- 2018.08.30現役とリタイアの分岐点

- 2018.08.21過去との距離感

- 2018.07.10本来の姿とそこから見える景色

- 2018.06.16花の誘惑 無口な美人

- 2018.05.15欲望の建築とジェラシー

- 2018.04.14朝にしかないもの

- 2018.03.28過去の自分を裏切って何が悪い

- 2018.03.18夫婦とか家族とか

- 2018.03.01固定概念から自由になるための礎

- 2018.02.15ディテールを殺した写真

- 2018.02.07劣化することは悪いことだろうか?

- 2018.02.03マイクロフォーサーズの魅力

- 2017.12.27日本人は写真が好きな人種だと思う

lens

- LEICA Summicron 50mm F2 1st Collapsible

- Thypoch Eureka 50mm F2

- MINOLTA M-Rokkor 28mm F2.8

- MINOLTA M-Rokkor 40mm F2

- MINOLTA MD Rokkor 50mm F1.4

- Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Ⅲ

- Voigtlander COLOR-SKOPAR Vintage Line 21mm F3.5

- Voigtlander ULTRON Vintage Line 35mm F2

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 Ⅱ MC

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 SC

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 E-mount

- Voigtlander NOKTON Classic 40mm F1.4 SC

- Voigtlander NOKTON Vintage Line 50mm F1.5 Aspherical II MC

- Voigtlander APO-SKOPAR 90mm F2.8

- PENTAX Super Takumar 28mm F3.5

- PENTAX Super Takumar 50mm F1.4

- PENTAX Super Takumar 55mm F1.8

- PENTAX SMC Takumar 200mm F4

- Nikon Nikkor-H Auto 50mm f2

- Nikon Ai Micro-Nikkor 55mm f/2.8S

- Nikon Ai Nikkor 200mm F4

- CANON 50mm F1.8 Ⅱ

- CANON 100mm F3.5 Ⅱ

- ZEISS Planar T*2/50 ZM

- GIZMON Wtulens 17mm F16

- OLYMPUS M.ZUIKO 12mm F2.0

- OLYMPUS M.ZUIKO 25mm F1.8

- OLYMPUS M.ZUIKO 40-150mm F4.0-5.6R

- LUMIX G VARIO 100-300mm F4.0-5.6 Ⅱ

- All Photograph