現役とリタイアの分岐点

2018.08.30PHOTOGRAPH and WOLFマニュアルレンズにハマってしまったおかげで、オートフォーカスレンズにまったく興味がなくなってしまった。オートフォーカスレンズのほとんどは絞りを操作するリングがついていない。絞りを設定するのはカメラの液晶で操作することになる。これがどうにも味気ない。そしてピント合わせ。シャッターボタンを半押しして瞬時にピントが合い、片手でも写真が撮れるし、それはそれは便利なのだが、ピントを合わせるという行為が楽しめない。

オートフォーカスレンズもマニュアルに切り替えれば、手動でピントを合わせることができる。一方マニュアルレンズでは、どこをどう操作しても気合を入れても泣き叫んでも絶対にオートフォーカスはできない。実はこの「できない」というのがとても重要なポイントだ。何でも簡単にできるようになった現代において「できない」ということは貴重な資産だと思う。「できない」ことの素晴らしさを知らない大人は、本当の大人とは呼べない。

オートフォーカスのレンズと比べてマニュアルレンズはそれほど多くない。好みを言い出すとさらに選択肢は少なくなる。気に入ったものを何度も繰り返し使いたい性格なので、これこそと思えるものを見つけるまでに時間がかかる。うーん、うーん、とWEBを彷徨いながら日々唸る。フランジバックの短いα7R2で使うのだから、いっそ古いレンズでも使ってみようか、と前から気になっていたPENTAX Super Takumar 55mm F1.8をamazonで購入した。

PENTAXのオールドレンズSuper Takumar 55mm F1.8は、初期、前期、後期と発売時期によって仕様が異なっていて、後期はアトムレンズと呼ばれる放射能を含むレンズを使っているため、前期のものを探して購入した。(約7,000円)1963年に生産されたM42マウントのこのレンズは、小型かつ軽量でとってもいいのだが、α7R2で使うためにマウントアダプターをつけるとやや長めのシルエットになってしまう。本当は長いレンズは好きじゃない。それでも55年前のレンズで撮るという趣に誘われて積極的に写真を撮ってみる。

オールドレンズというと周辺光量落ち、像が流れる、二重ボケ、フレアやフリンジといったモダンレンズにはない欠点がある。スーパータクマーも例にもれずそういうレンズのようだ。ただ、実際に撮ってみると決してディテールやモダンな色を再現できないレンズではないことがわかる。このレンズで撮ると何となくオールドでノスタルジックな色調に現像したくなってしまうが、色やコントラストをモダンな雰囲気で撮ることも充分できそうだ。安く買えるレンズなので、はっきり言って期待半分だった。予想を裏切る嬉しい結果で7,000円で買ったけれど、7万円の価値はあると思うほど。あまりにも気に入ってしまったので、道具を買って分解掃除をしてヘリコイドグリスを塗り直した。レンズを分解して磨いていると職人気分が味わえてちょっと楽しい。

55mmに満足してから望遠も欲しくなってPENTAX SMC Takumar 200mm F4を買う。こちらも約7,000円。このレンズにマウントアダプターと専用フードをつけるとシルエットはかなり長い、そしてちょっと重い。まぁ、それでも、フルサイズ望遠単焦点の同じスペックのものと比べたら可愛いもんだ。望遠レンズのマニュアルフォーカスはピント合わせが難しい。開放ではなく少し絞って撮ると安定した画質が得られる。こちらも55mmと同様、かなりポテンシャルが高く7,000円で買ったことを忘れてしまうほど。

スポーツ選手でもサラリーマンでも、いつかは現役を退いてリタイアする。体力の低下、技能の低下、老化…。理由は色々あるがリタイアとはつまり「使われなくなる」ことだ。現行のものか、過去のものか。それ自体の価値は、世の中が求めるニーズによって決まってしまう。価値を維持することができれば、生涯現役というのもありえるし、価値が維持できなければ残念ながらサヨナラということになる。変わらない実力があったとしても、ニーズが変わってしまうことでリタイアしてしまったものもある。金にならないビジネスはほとんどの場合、やめてしまうからだ。しかし、全盛期と比べて極端にニーズが少なくなったとしても、それがゼロにならない限り現役でいられるはずだ。

Super Takumar(スーパータクマー)というちょっとダサい名前のレンズは、製造が古く、オートフォーカスではなく、評価は決して高くなく、希少価値も低い。だから中古カメラ店で安く売られているレンズだ。とっくの昔に生産を終了したレンズなので、リタイア組ということになる。ルックスもそれほど悪くないし、こんなにいいレンズなのに実にもったいない。もし仮に、このマニュアルレンズが大量に売れなかったとしても、看板を降ろさず細々と生産を続けていたら、きっとこのレンズは現行レンズとして数万円で売ることができると思う。

このページの撮影機材

-

写真集「花美 5」

¥1,100 -

写真集「花美 4」

¥1,100 -

写真集「花美 3」

¥1,100 -

写真集「BLUE heels」

¥1,100 -

写真集「Nostalgia」

¥1,100 -

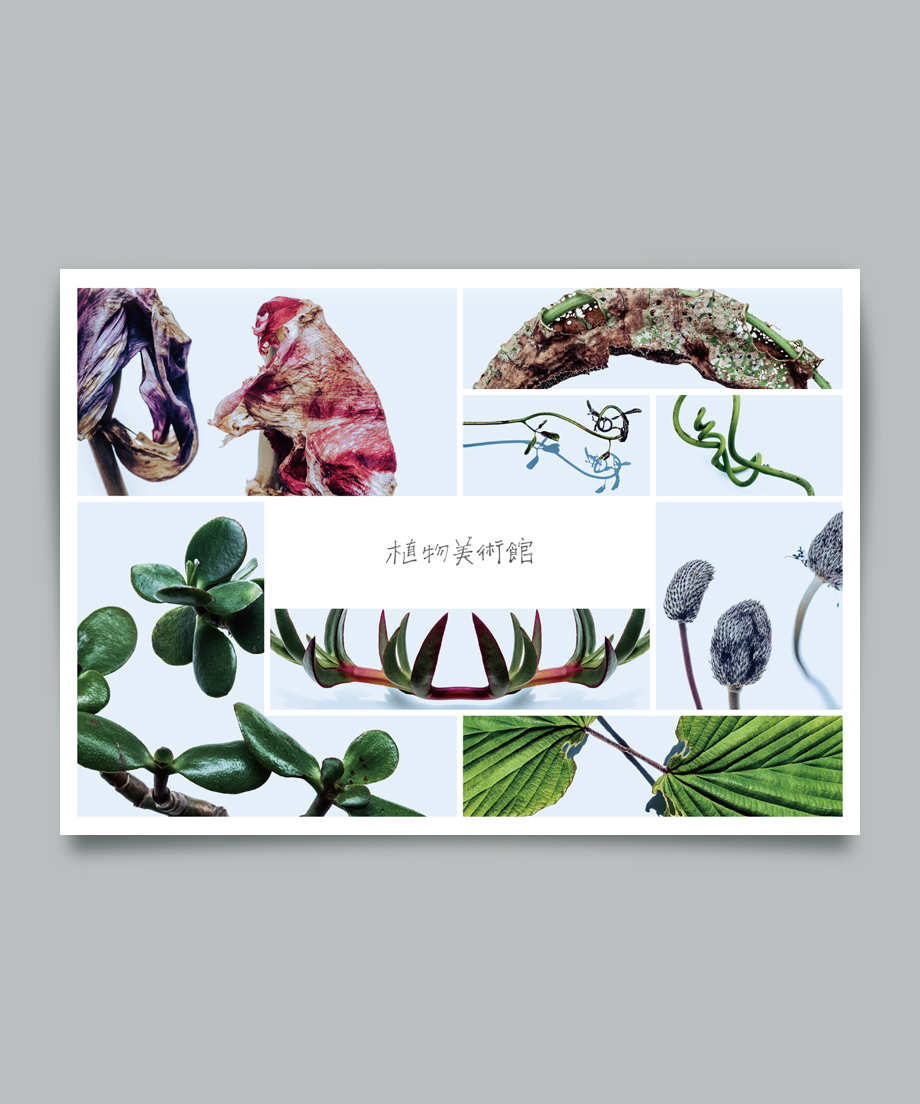

写真集「植物美術館」

¥1,100

column

- 2025.06.11新しい道を探したら 過去に通った道だった

- 2025.04.14変化の先にあるもの

- 2025.02.17老いの向こうに

- 2025.01.15光に反応するマインド

- 2024.10.30レンジファインダーとの和解

- 2024.10.10黒潰れと白飛びの世界

- 2024.09.06モノクロ写真の追求

- 2024.07.23身軽なハンター Eureka 50mm

- 2024.06.28記録の写真

- 2024.06.01「P」「S」「A」モードの疑問

- 2024.05.11言葉にできない写真

- 2024.03.28強い者たちの正義

- 2024.02.25少数派に優しい Nikon Zf

- 2024.02.0135mm 凡庸者の可能性

- 2023.12.20それをする意味

- 2023.12.15テクノロジーと人の関係

- 2023.11.06Super Takumar 50mm F1.4

- 2023.09.03クソ野郎が撮る写真

- 2023.06.22花を撮る理由

- 2023.05.10写楽の日々

- 2023.03.21楽しい中望遠 APO-SKOPAR 90mm

- 2023.02.09太陽を撮る快楽

- 2023.01.13行ったり来たりの軌跡

- 2022.11.22タスクの向こうに幸福はない

- 2022.11.03LEICA M11の馬鹿ヤロウ

- 2022.09.20狙い通りに的を射る

- 2022.08.13LEICA M11と10本のレンズ

- 2022.07.08人知れず開催される「植物美術館」

- 2022.06.18日本人の遺伝子と「茶の道」

- 2022.06.07LEICA M11

- 2022.05.16写真の構図

- 2022.04.13NOKTON F1.5と50mmを巡る旅

- 2022.03.17脳とモラルのアップデート

- 2022.03.08海へ

- 2022.02.28世界の大きさと写真の世界

- 2022.01.29写真集をつくる

- 2021.12.31フィルム撮影の刺激

- 2021.11.29絞って撮るNokton Classic 35mm

- 2021.10.27時代遅れのロックンロール

- 2021.09.23雨モノクロ沈胴ズミクロン

- 2021.09.13拒絶する男

- 2021.08.22過去からのコンタクト

- 2021.07.26スポーツと音楽と写真

- 2021.07.19マイクロフォーサーズの魅力 2021

- 2021.06.24小さきもの

- 2021.05.26現実と絵画の間に

- 2021.05.11脳と体で撮る写真

- 2021.04.26理解不能なメッセージ

- 2021.04.03とっておく意味

- 2021.03.11モノクロで自由になる感性

- 2021.03.04もう恋なんてしない

- 2021.02.19ギリキリでスレスレへの挑戦

- 2021.02.09人間は動物よりも優れた生きものか?

- 2021.01.18写真の中のハーモニー

- 2020.12.24遠くへ

- 2020.12.11モノクロの世界と15mm

- 2020.11.06現像の愉しみ

- 2020.10.15ずっと使えそうなカメラ SONY α7S

- 2020.09.21写スンです GIZMON 17mm

- 2020.09.01矛盾ハンター

- 2020.07.29朽ちていくもの

- 2020.07.23花とペンズミ中毒

- 2020.07.15無駄に思えるプロセスは報われる

- 2020.06.24ズミタクマクロ

- 2020.06.19森へ

- 2020.05.25大人の夜の快楽

- 2020.05.04見直しと修正の日々

- 2020.04.13AM5:00の光と濃厚接触

- 2020.03.24何だってよくない人のPEN-F

- 2020.03.05濃紺への憧れ

- 2020.02.20NOKTON Classic 35mmとの再会

- 2020.02.15写真に写るのは事実か虚構か

- 2020.01.22流すか止めるか

- 2020.01.17ローコントラストの心情

- 2019.12.19後悔と懺悔の生きもの

- 2019.12.10飽きないものはない

- 2019.11.15小さな巨人 X100F

- 2019.10.24F8のキャパシティ

- 2019.10.05愛せる欠点とM-Rokkor40mm

- 2019.09.23植物採集の日々

- 2019.09.0263歳のキヤノン50mm

- 2019.08.22それは いい写真か悪い写真か

- 2019.08.14近くから遠くへ

- 2019.07.29雨を愛せる人になりたい

- 2019.07.081度しか味わえないその時間

- 2019.06.2465年前の古くないデザイン 1stズミクロン

- 2019.06.12街のデザインとスナップ写真

- 2019.05.15空の青 思い描く青空

- 2019.05.03近くに寄りたい欲求

- 2019.04.24変わらないフォーマット

- 2019.04.13常識と非常識の選択

- 2019.04.03ノーファインダーの快楽

- 2019.03.21ライカのデザイン

- 2019.02.26飽きないものの価値

- 2019.01.30NOKTON Classic 35mm

- 2019.01.17光と影のロジック

- 2019.01.01終わりに思う 始まりに思う

- 2018.12.17Takumarという名の友人

- 2018.12.06普通コンプレックス

- 2018.11.30季節を愛でる暮らし

- 2018.11.27失敗しない安全な道

- 2018.11.09終わりのない旅

- 2018.11.01M-Rokkor 28mmの底力

- 2018.10.19M-Rokkor 28mmの逆襲

- 2018.10.05焦点と非焦点

- 2018.09.26夜の撮影 α7R2 vs PEN-F

- 2018.09.18いま住んでいる場所が終の棲家になる

- 2018.09.10強烈な陽射しと夏のハラスメント

- 2018.08.30現役とリタイアの分岐点

- 2018.08.21過去との距離感

- 2018.07.10本来の姿とそこから見える景色

- 2018.06.16花の誘惑 無口な美人

- 2018.05.15欲望の建築とジェラシー

- 2018.04.14朝にしかないもの

- 2018.03.28過去の自分を裏切って何が悪い

- 2018.03.18夫婦とか家族とか

- 2018.03.01固定概念から自由になるための礎

- 2018.02.15ディテールを殺した写真

- 2018.02.07劣化することは悪いことだろうか?

- 2018.02.03マイクロフォーサーズの魅力

- 2017.12.27日本人は写真が好きな人種だと思う

lens

- LEICA Summicron 50mm F2 1st Collapsible

- Thypoch Eureka 50mm F2

- MINOLTA M-Rokkor 28mm F2.8

- MINOLTA M-Rokkor 40mm F2

- MINOLTA MD Rokkor 50mm F1.4

- Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Ⅲ

- Voigtlander COLOR-SKOPAR Vintage Line 21mm F3.5

- Voigtlander ULTRON Vintage Line 35mm F2

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 Ⅱ MC

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 SC

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 E-mount

- Voigtlander NOKTON Classic 40mm F1.4 SC

- Voigtlander NOKTON Vintage Line 50mm F1.5 Aspherical II MC

- Voigtlander APO-SKOPAR 90mm F2.8

- PENTAX Super Takumar 50mm F1.4

- PENTAX Super Takumar 55mm F1.8

- PENTAX SMC Takumar 200mm F4

- Nikon Nikkor-H Auto 50mm f2

- Nikon Ai Micro-Nikkor 55mm f/2.8S

- Nikon Ai Nikkor 200mm F4

- CANON 50mm F1.8 Ⅱ

- CANON 100mm F3.5 Ⅱ

- ZEISS Planar T*2/50 ZM

- GIZMON Wtulens 17mm F16

- OLYMPUS M.ZUIKO 12mm F2.0

- OLYMPUS M.ZUIKO 25mm F1.8

- OLYMPUS M.ZUIKO 40-150mm F4.0-5.6R

- LUMIX G VARIO 100-300mm F4.0-5.6 Ⅱ

- All Photograph