ローコントラストの心情

2020.01.17PHOTOGRAPH and WOLF強いか弱いかで言えば、強い方がいいに決まっている。強けれはいざというときに、誰かを助けることができるからだ。そういう昭和的ど根性精神そのままに、自分の会社には強そうな動物の名前をつけた。弱いよりも強い方がやはりいい。撮る写真も同じで、無意識のうちにコントラストの強いものになっている。ほんわか、ゆるふわという感じの女子力高めな写真は、女子力高めな男に任せておけばいいのだ。とは言え、時折コントラストの低い表現を自分が欲することもある。

コントラストの低い表現を誘うのは、目の前の情景か?あるいは自分の心持ちか?ペンタックスのオールドレンズ、PENTAX Super Takumar 55mm F1.8は昔のレンズらしく逆光に弱く、フレアが発生して中央が明るくなる。逆光に限らず順光でもフレアがはっきりと出ることもあって、マウントアダプターを使っているからか、個体差なのか、そもそもそういうレンズなのか、理由はよくわからないが要するにレンズの中で光が反射しているということだろう。しっかりと像を捉えたい場合には厄介だが、フレアが大好きな人にとっては愛おしい道具と言えるだろう。僕もタクマー好きの1人として、このフレアが嫌いじゃない。淡いトーンの奥に内に秘めた何かを捉えることができれば、コントラストが低くても「強さ」を持つことができると思う。コントラストが高いとか低いとか、彩度が高いとか低いとか、立体感があるとかないとか、そんなことは結果の一部であって、グッとくる写真を求めるための絶対条件ではない。例えば、風景なら広角レンズのパンフォーカスで、人を撮るなら背景をぼかす、というお決まりの「こうでなくちゃロジック」は、毛深くないと男らしくない、ネイルをしてないと女らしくない、というのと同じようにナンセンスだ。何をどう撮るかという行為において、余計な固定概念はかえって邪魔になる。

コントラストの低い表現をするのに、レンズの持ち味だけに頼るのは限界がある。自然光で撮っても、ライティングして撮っても、自分の求める表現にたどり着くためには、現像の力が必要になると思う。どんなに優れたカメラやレンズで撮っても、中庸につくられたカメラメーカーのオリジナルでは、やはり表現に限界がある。デジタル現像をrawデータから自分の手でやるときには、ただ単にコントラストを下げるだけと強さがなくなってしまうので、ハイライトやシャドーの色合いに気を配る。ちょっとした加減で雰囲気がかなり違うものになってしまうので、少しでも写真をよくしたいと思うなら現像は自分の手でやった方がいいだろう。撮って出し、というのは他人の敷いたレールの上を丁寧に歩く規則大好き日本人の消極的な美意識がもろに露見しているようで恥ずかしい。ほとんどの人が同じようなカメラを買って同じようなものを撮ることになるわけだから、自分らしい写真を実現するためにも、これから写真の仕事を目指す方には撮影と同じくらいの時間と労力を使って現像を学んで欲しい。

繊細さを求めるときだけでなく、心持ちが穏やかだったり、少しノスタルジックなときについついコントラストを低くすることがある。あくまで個人的な傾向だが、コントラストを低くできるときは、心が安定しているときだ。欲望に溢れていたり、迷走している場合に、静的な表現は出てこない。コントラストが低いのに静かな強さに溢れている写真は、一見主張に乏しく、大した感動もなく、さらっと入ってくるくせに、意外と長い時間心に刻まれる。

このページの撮影機材

LEICA M(Typ240)

SONY

α7S(ILCE-7S)

LEICA

Summicron 50mm F2.0 Collapsible

PENTAX

Super Takumar 55mm F1.8

Hawks Factory

Adapter

-

写真集「花美 5」

¥1,100 -

写真集「花美 4」

¥1,100 -

写真集「花美 3」

¥1,100 -

写真集「BLUE heels」

¥1,100 -

写真集「Nostalgia」

¥1,100 -

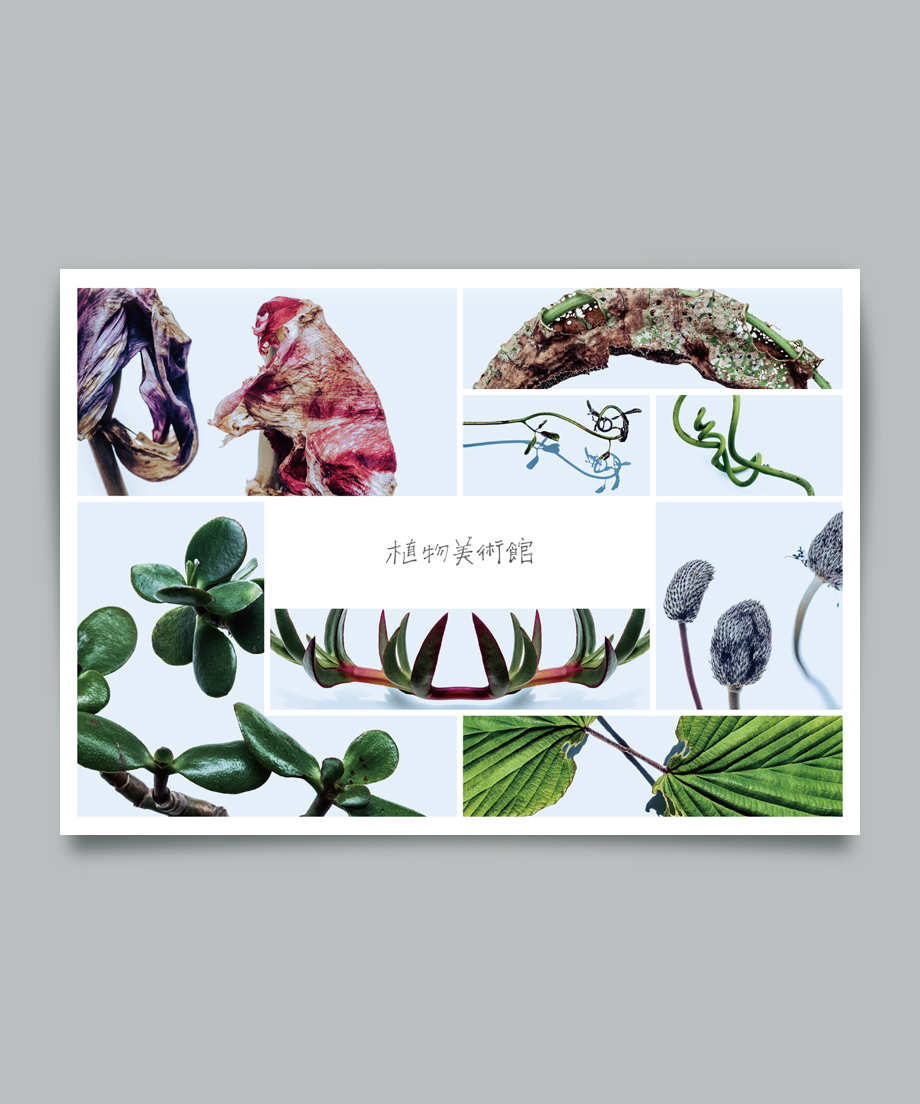

写真集「植物美術館」

¥1,100

column

- 2025.06.11新しい道を探したら 過去に通った道だった

- 2025.04.14変化の先にあるもの

- 2025.02.17老いの向こうに

- 2025.01.15光に反応するマインド

- 2024.10.30レンジファインダーとの和解

- 2024.10.10黒潰れと白飛びの世界

- 2024.09.06モノクロ写真の追求

- 2024.07.23身軽なハンター Eureka 50mm

- 2024.06.28記録の写真

- 2024.06.01「P」「S」「A」モードの疑問

- 2024.05.11言葉にできない写真

- 2024.03.28強い者たちの正義

- 2024.02.25少数派に優しい Nikon Zf

- 2024.02.0135mm 凡庸者の可能性

- 2023.12.20それをする意味

- 2023.12.15テクノロジーと人の関係

- 2023.11.06Super Takumar 50mm F1.4

- 2023.09.03クソ野郎が撮る写真

- 2023.06.22花を撮る理由

- 2023.05.10写楽の日々

- 2023.03.21楽しい中望遠 APO-SKOPAR 90mm

- 2023.02.09太陽を撮る快楽

- 2023.01.13行ったり来たりの軌跡

- 2022.11.22タスクの向こうに幸福はない

- 2022.11.03LEICA M11の馬鹿ヤロウ

- 2022.09.20狙い通りに的を射る

- 2022.08.13LEICA M11と10本のレンズ

- 2022.07.08人知れず開催される「植物美術館」

- 2022.06.18日本人の遺伝子と「茶の道」

- 2022.06.07LEICA M11

- 2022.05.16写真の構図

- 2022.04.13NOKTON F1.5と50mmを巡る旅

- 2022.03.17脳とモラルのアップデート

- 2022.03.08海へ

- 2022.02.28世界の大きさと写真の世界

- 2022.01.29写真集をつくる

- 2021.12.31フィルム撮影の刺激

- 2021.11.29絞って撮るNokton Classic 35mm

- 2021.10.27時代遅れのロックンロール

- 2021.09.23雨モノクロ沈胴ズミクロン

- 2021.09.13拒絶する男

- 2021.08.22過去からのコンタクト

- 2021.07.26スポーツと音楽と写真

- 2021.07.19マイクロフォーサーズの魅力 2021

- 2021.06.24小さきもの

- 2021.05.26現実と絵画の間に

- 2021.05.11脳と体で撮る写真

- 2021.04.26理解不能なメッセージ

- 2021.04.03とっておく意味

- 2021.03.11モノクロで自由になる感性

- 2021.03.04もう恋なんてしない

- 2021.02.19ギリキリでスレスレへの挑戦

- 2021.02.09人間は動物よりも優れた生きものか?

- 2021.01.18写真の中のハーモニー

- 2020.12.24遠くへ

- 2020.12.11モノクロの世界と15mm

- 2020.11.06現像の愉しみ

- 2020.10.15ずっと使えそうなカメラ SONY α7S

- 2020.09.21写スンです GIZMON 17mm

- 2020.09.01矛盾ハンター

- 2020.07.29朽ちていくもの

- 2020.07.23花とペンズミ中毒

- 2020.07.15無駄に思えるプロセスは報われる

- 2020.06.24ズミタクマクロ

- 2020.06.19森へ

- 2020.05.25大人の夜の快楽

- 2020.05.04見直しと修正の日々

- 2020.04.13AM5:00の光と濃厚接触

- 2020.03.24何だってよくない人のPEN-F

- 2020.03.05濃紺への憧れ

- 2020.02.20NOKTON Classic 35mmとの再会

- 2020.02.15写真に写るのは事実か虚構か

- 2020.01.22流すか止めるか

- 2020.01.17ローコントラストの心情

- 2019.12.19後悔と懺悔の生きもの

- 2019.12.10飽きないものはない

- 2019.11.15小さな巨人 X100F

- 2019.10.24F8のキャパシティ

- 2019.10.05愛せる欠点とM-Rokkor40mm

- 2019.09.23植物採集の日々

- 2019.09.0263歳のキヤノン50mm

- 2019.08.22それは いい写真か悪い写真か

- 2019.08.14近くから遠くへ

- 2019.07.29雨を愛せる人になりたい

- 2019.07.081度しか味わえないその時間

- 2019.06.2465年前の古くないデザイン 1stズミクロン

- 2019.06.12街のデザインとスナップ写真

- 2019.05.15空の青 思い描く青空

- 2019.05.03近くに寄りたい欲求

- 2019.04.24変わらないフォーマット

- 2019.04.13常識と非常識の選択

- 2019.04.03ノーファインダーの快楽

- 2019.03.21ライカのデザイン

- 2019.02.26飽きないものの価値

- 2019.01.30NOKTON Classic 35mm

- 2019.01.17光と影のロジック

- 2019.01.01終わりに思う 始まりに思う

- 2018.12.17Takumarという名の友人

- 2018.12.06普通コンプレックス

- 2018.11.30季節を愛でる暮らし

- 2018.11.27失敗しない安全な道

- 2018.11.09終わりのない旅

- 2018.11.01M-Rokkor 28mmの底力

- 2018.10.19M-Rokkor 28mmの逆襲

- 2018.10.05焦点と非焦点

- 2018.09.26夜の撮影 α7R2 vs PEN-F

- 2018.09.18いま住んでいる場所が終の棲家になる

- 2018.09.10強烈な陽射しと夏のハラスメント

- 2018.08.30現役とリタイアの分岐点

- 2018.08.21過去との距離感

- 2018.07.10本来の姿とそこから見える景色

- 2018.06.16花の誘惑 無口な美人

- 2018.05.15欲望の建築とジェラシー

- 2018.04.14朝にしかないもの

- 2018.03.28過去の自分を裏切って何が悪い

- 2018.03.18夫婦とか家族とか

- 2018.03.01固定概念から自由になるための礎

- 2018.02.15ディテールを殺した写真

- 2018.02.07劣化することは悪いことだろうか?

- 2018.02.03マイクロフォーサーズの魅力

- 2017.12.27日本人は写真が好きな人種だと思う

lens

- LEICA Summicron 50mm F2 1st Collapsible

- Thypoch Eureka 50mm F2

- MINOLTA M-Rokkor 28mm F2.8

- MINOLTA M-Rokkor 40mm F2

- MINOLTA MD Rokkor 50mm F1.4

- Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Ⅲ

- Voigtlander COLOR-SKOPAR Vintage Line 21mm F3.5

- Voigtlander ULTRON Vintage Line 35mm F2

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 Ⅱ MC

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 SC

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 E-mount

- Voigtlander NOKTON Classic 40mm F1.4 SC

- Voigtlander NOKTON Vintage Line 50mm F1.5 Aspherical II MC

- Voigtlander APO-SKOPAR 90mm F2.8

- PENTAX Super Takumar 50mm F1.4

- PENTAX Super Takumar 55mm F1.8

- PENTAX SMC Takumar 200mm F4

- Nikon Nikkor-H Auto 50mm f2

- Nikon Ai Micro-Nikkor 55mm f/2.8S

- Nikon Ai Nikkor 200mm F4

- CANON 50mm F1.8 Ⅱ

- CANON 100mm F3.5 Ⅱ

- ZEISS Planar T*2/50 ZM

- GIZMON Wtulens 17mm F16

- OLYMPUS M.ZUIKO 12mm F2.0

- OLYMPUS M.ZUIKO 25mm F1.8

- OLYMPUS M.ZUIKO 40-150mm F4.0-5.6R

- LUMIX G VARIO 100-300mm F4.0-5.6 Ⅱ

- All Photograph