NOKTON Classic 35mmとの再会

2020.02.20PHOTOGRAPH and WOLF大好きな35mm、Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4(SC)を昨年の秋に壊してしまった。どんなに丈夫につくられたレンズでも、堅い地面への落下には耐えられなかった。とにかく「役に立つレンズ」なので、いつも手元に置いておきたい。このレンズはコーティングの違いで2つのレンズがある。SC(シングルコート)も好きだったが、MC(マルチコート)もなかなかいい。同じクラシックのEマウントレンズ(MC)使ってMCの良さも知っていたので、昨年リニューアルされた「Ⅱ」の「MC」を買うことにした。シングルコートとマルチコートの違いは僅かな違いだが、シングルコートの方が彩度が低く繊細なトーンを描写する。すべての状況で当てはまるわけでないが、薄く繊細なグラデーションの空を撮りたかったらシングルコートを、濃くどっしりとした空を撮りたかったらマルチコートを、という感じだ。いずれにせよ、現像の差に比べたらその差は決定的な差ではない。リニューアルされた「Ⅱ」と初代の違いも微細な差で、かなり綿密に撮り比べないと違いはわからない。価格の安い初代の方を買っても特に問題はないだろう。

クラシックという名の通り、現行レンズにはない欠落がある。絞りを開けば開くほど周辺落ち、滲み、流れといったオールドレンズに見られるお決まりの特徴があり、F8まで絞るとそのファジーな部分は完全に姿を消し去る。明るい開放値のレンズではあるが開放では中央部分も滲んでしまうので、開いたとしてもF1.7くらいにしておきたい。僅かな差だが1メモリ絞るだけで中央のピント面はしっかりと描写される。近距離のポートレートならF2、ヘリコイド付アダプターでぐぐっと寄るテーブルフォトならF4、建築物をビシッと撮るならF8。逆光もなかなかいい雰囲気を出してくれるし、ライカM Typ240で使ったときにもブライトフレームとの相性もよく、35mmという画角は非常に使いやすかった。

Super Takumar 55mmやM-Rokkor 40mmを使って、オートフォーカスのモダンなレンズよりも欠落のあるオールドレンズの方が僕には合っていると思う。安定した写真が撮れる現行のものよりも40年前、50年前という古いレンズの方がしっくりくるのは何故だろう?アウトフォーカス部分の省略や周辺落ちも魅力的だが、突き詰めて考えてみると「マニュアルレンズ」だということがとても大きい。オートフォーカスレンズでも、マニュアルモードに切り替えて撮ることができるが、どうもニュアンスが違う。ピントをマニュアルで操作する楽しさは、オートフォーカスの手軽さを「もの足りなく」してしまうが決してそれだけじゃない。目測やゾーンフォーカス、パンフォーカスという方法で素速く写真をとることもできるし、デジタルカメラの拡大機能を使えば意図した狙い通りのピント合わせをすることもできる。暗い場所やコントラストが低い被写体でも確実にフォーカスすることができる。ライカMのレンジファインダーだと微細なピントのズレに寛容にならないといけないが、ミラーレスのデジタルカメラなら浅いピント合わせも難なくできる。ファインダーの拡大表示なんて、もちろんフィルム時代にはありえないわけだから、今でこそマニュアルレンズが生きてくる時代だと言える。

オールドレンズ以外で電動ではないマニュアルレンズは多くないが、国産ではコシナのレンズがある。マウントはライカM、ソニー、キャノン、ニコンと選択肢があるが、ライカのようなヘリコイドレバーがついているのはライカMマウントのクラシックシリーズ2本だけだ。このレバーがあることで、大まかなピント合わせを素速くすることができる。僕のような重いものはできるだけ持ちたくないという軟弱かつ怠け者体質の人間の場合、交換レンズが軽くて小さいこともかなり重要だ。ゆるく撮ったりストイックに撮ったりと、表現の幅をフォローしてくれるレンズだと有り難い。そんな条件をすべて満たしてくれるのがNOKTON Classic 35mm F1.4だ。使うレンズを1本に絞るとしたら間違いなくこのレンズになるだろう。

主張と偏見に満ちたこのブログも連日かなりのアクセスがあるようで、コシナさんの売上に少しは貢献しているのではないかと思う。好きなものを応援できるのは嬉しい。ライカの模倣だとか、ライカの安い版だとか、本家のライカにはかなわないだとか、このレンズは色々な言い方をされるかもしれない。しかし、そういったことを前提にしても「品質の高い国産レンズ」としてコシナさんに素直に拍手を送りたい。コシナのオフィシャルサイトをのぞけばマニュアルレンズのオンパレードだ。しかし、残念ながらそれらのレンズにマッチする国産のカメラがないという悲しく切ない現状がある。パテントとだとかタイアップだとか様々な課題はあるかもしれないが、いつの日かコシナさんにはライカMを震え上がらせるようなマニュアルレンズを前提としたデジタルカメラをつくっていただきたい。

このページの撮影機材

-

写真集「花美 5」

¥1,100 -

写真集「花美 4」

¥1,100 -

写真集「花美 3」

¥1,100 -

写真集「BLUE heels」

¥1,100 -

写真集「Nostalgia」

¥1,100 -

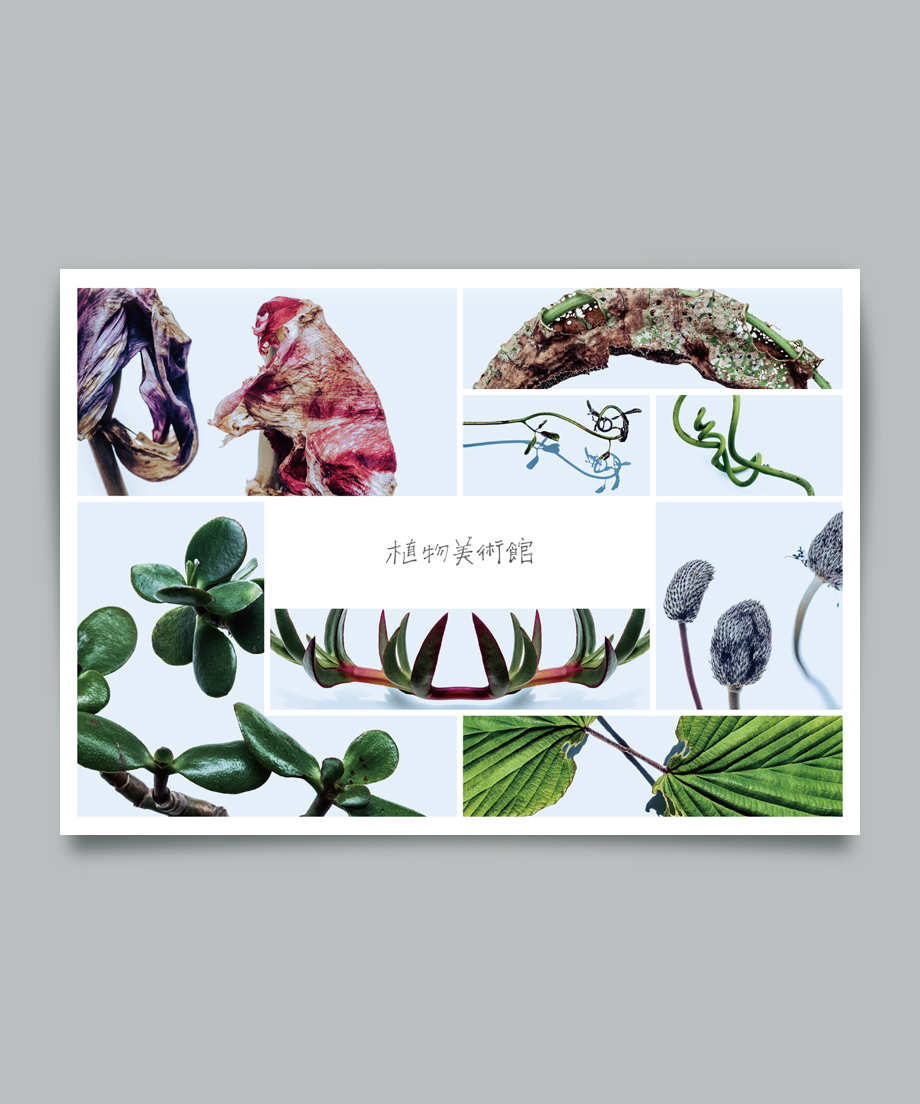

写真集「植物美術館」

¥1,100

column

- 2025.06.11新しい道を探したら 過去に通った道だった

- 2025.04.14変化の先にあるもの

- 2025.02.17老いの向こうに

- 2025.01.15光に反応するマインド

- 2024.10.30レンジファインダーとの和解

- 2024.10.10黒潰れと白飛びの世界

- 2024.09.06モノクロ写真の追求

- 2024.07.23身軽なハンター Eureka 50mm

- 2024.06.28記録の写真

- 2024.06.01「P」「S」「A」モードの疑問

- 2024.05.11言葉にできない写真

- 2024.03.28強い者たちの正義

- 2024.02.25少数派に優しい Nikon Zf

- 2024.02.0135mm 凡庸者の可能性

- 2023.12.20それをする意味

- 2023.12.15テクノロジーと人の関係

- 2023.11.06Super Takumar 50mm F1.4

- 2023.09.03クソ野郎が撮る写真

- 2023.06.22花を撮る理由

- 2023.05.10写楽の日々

- 2023.03.21楽しい中望遠 APO-SKOPAR 90mm

- 2023.02.09太陽を撮る快楽

- 2023.01.13行ったり来たりの軌跡

- 2022.11.22タスクの向こうに幸福はない

- 2022.11.03LEICA M11の馬鹿ヤロウ

- 2022.09.20狙い通りに的を射る

- 2022.08.13LEICA M11と10本のレンズ

- 2022.07.08人知れず開催される「植物美術館」

- 2022.06.18日本人の遺伝子と「茶の道」

- 2022.06.07LEICA M11

- 2022.05.16写真の構図

- 2022.04.13NOKTON F1.5と50mmを巡る旅

- 2022.03.17脳とモラルのアップデート

- 2022.03.08海へ

- 2022.02.28世界の大きさと写真の世界

- 2022.01.29写真集をつくる

- 2021.12.31フィルム撮影の刺激

- 2021.11.29絞って撮るNokton Classic 35mm

- 2021.10.27時代遅れのロックンロール

- 2021.09.23雨モノクロ沈胴ズミクロン

- 2021.09.13拒絶する男

- 2021.08.22過去からのコンタクト

- 2021.07.26スポーツと音楽と写真

- 2021.07.19マイクロフォーサーズの魅力 2021

- 2021.06.24小さきもの

- 2021.05.26現実と絵画の間に

- 2021.05.11脳と体で撮る写真

- 2021.04.26理解不能なメッセージ

- 2021.04.03とっておく意味

- 2021.03.11モノクロで自由になる感性

- 2021.03.04もう恋なんてしない

- 2021.02.19ギリキリでスレスレへの挑戦

- 2021.02.09人間は動物よりも優れた生きものか?

- 2021.01.18写真の中のハーモニー

- 2020.12.24遠くへ

- 2020.12.11モノクロの世界と15mm

- 2020.11.06現像の愉しみ

- 2020.10.15ずっと使えそうなカメラ SONY α7S

- 2020.09.21写スンです GIZMON 17mm

- 2020.09.01矛盾ハンター

- 2020.07.29朽ちていくもの

- 2020.07.23花とペンズミ中毒

- 2020.07.15無駄に思えるプロセスは報われる

- 2020.06.24ズミタクマクロ

- 2020.06.19森へ

- 2020.05.25大人の夜の快楽

- 2020.05.04見直しと修正の日々

- 2020.04.13AM5:00の光と濃厚接触

- 2020.03.24何だってよくない人のPEN-F

- 2020.03.05濃紺への憧れ

- 2020.02.20NOKTON Classic 35mmとの再会

- 2020.02.15写真に写るのは事実か虚構か

- 2020.01.22流すか止めるか

- 2020.01.17ローコントラストの心情

- 2019.12.19後悔と懺悔の生きもの

- 2019.12.10飽きないものはない

- 2019.11.15小さな巨人 X100F

- 2019.10.24F8のキャパシティ

- 2019.10.05愛せる欠点とM-Rokkor40mm

- 2019.09.23植物採集の日々

- 2019.09.0263歳のキヤノン50mm

- 2019.08.22それは いい写真か悪い写真か

- 2019.08.14近くから遠くへ

- 2019.07.29雨を愛せる人になりたい

- 2019.07.081度しか味わえないその時間

- 2019.06.2465年前の古くないデザイン 1stズミクロン

- 2019.06.12街のデザインとスナップ写真

- 2019.05.15空の青 思い描く青空

- 2019.05.03近くに寄りたい欲求

- 2019.04.24変わらないフォーマット

- 2019.04.13常識と非常識の選択

- 2019.04.03ノーファインダーの快楽

- 2019.03.21ライカのデザイン

- 2019.02.26飽きないものの価値

- 2019.01.30NOKTON Classic 35mm

- 2019.01.17光と影のロジック

- 2019.01.01終わりに思う 始まりに思う

- 2018.12.17Takumarという名の友人

- 2018.12.06普通コンプレックス

- 2018.11.30季節を愛でる暮らし

- 2018.11.27失敗しない安全な道

- 2018.11.09終わりのない旅

- 2018.11.01M-Rokkor 28mmの底力

- 2018.10.19M-Rokkor 28mmの逆襲

- 2018.10.05焦点と非焦点

- 2018.09.26夜の撮影 α7R2 vs PEN-F

- 2018.09.18いま住んでいる場所が終の棲家になる

- 2018.09.10強烈な陽射しと夏のハラスメント

- 2018.08.30現役とリタイアの分岐点

- 2018.08.21過去との距離感

- 2018.07.10本来の姿とそこから見える景色

- 2018.06.16花の誘惑 無口な美人

- 2018.05.15欲望の建築とジェラシー

- 2018.04.14朝にしかないもの

- 2018.03.28過去の自分を裏切って何が悪い

- 2018.03.18夫婦とか家族とか

- 2018.03.01固定概念から自由になるための礎

- 2018.02.15ディテールを殺した写真

- 2018.02.07劣化することは悪いことだろうか?

- 2018.02.03マイクロフォーサーズの魅力

- 2017.12.27日本人は写真が好きな人種だと思う

lens

- LEICA Summicron 50mm F2 1st Collapsible

- Thypoch Eureka 50mm F2

- MINOLTA M-Rokkor 28mm F2.8

- MINOLTA M-Rokkor 40mm F2

- MINOLTA MD Rokkor 50mm F1.4

- Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Ⅲ

- Voigtlander COLOR-SKOPAR Vintage Line 21mm F3.5

- Voigtlander ULTRON Vintage Line 35mm F2

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 Ⅱ MC

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 SC

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 E-mount

- Voigtlander NOKTON Classic 40mm F1.4 SC

- Voigtlander NOKTON Vintage Line 50mm F1.5 Aspherical II MC

- Voigtlander APO-SKOPAR 90mm F2.8

- PENTAX Super Takumar 50mm F1.4

- PENTAX Super Takumar 55mm F1.8

- PENTAX SMC Takumar 200mm F4

- Nikon Nikkor-H Auto 50mm f2

- Nikon Ai Micro-Nikkor 55mm f/2.8S

- Nikon Ai Nikkor 200mm F4

- CANON 50mm F1.8 Ⅱ

- CANON 100mm F3.5 Ⅱ

- ZEISS Planar T*2/50 ZM

- GIZMON Wtulens 17mm F16

- OLYMPUS M.ZUIKO 12mm F2.0

- OLYMPUS M.ZUIKO 25mm F1.8

- OLYMPUS M.ZUIKO 40-150mm F4.0-5.6R

- LUMIX G VARIO 100-300mm F4.0-5.6 Ⅱ

- All Photograph