ライカのデザイン

2019.03.21PHOTOGRAPH and WOLF仲のいいフォトグラファーが持っているライカを、触らせてもらったりチラチラ見たりしているうちにどうにもこうにも欲しくなり、LEICA M TYP240を手に入れた。車に乗らない人でも知っているフェラーリのように、カメラを使わない人でも知っている、それがライカというカメラだ。

ライカを選ぶ理由は人によっていくつかのタイプに分類できると思う。高額なものを所有したい人。高額なカメラならいい写真が撮れると思っている人。レンジファインダーという古いものへの依存、または憧れ。デザインへのこだわり。そんなところだろう。ライカのカメラはMシリーズに限らずとにかく値段が高い。ボディにしてもレンズにしても、え?冗談だよね?と思わず後ずさりするほど高い。いいものを安く、という日本的概念はドイツの老舗メーカーには通用しない。僕の場合、高額なくせに役に立たないものよりも値段の割にいい仕事をしてくれるものを愛する、まさに日本の庶民、先祖は公家ではなく百姓、自分だけ安物を纏っていても全然平気、というタイプで、そういう意味ではライカは異例の選択となった。それでもライカを選んだのは、ライカにはシンプルで美しいデザインがあるからだ。

世界で圧倒的なシェアを占めているくせに、どうも日本製のカメラのデザインはよろしくない。デジタルカメラも一眼レフからミラーレスに主軸が移行して、デザインも精査されて魅力的になるのかと期待していたが、どうもその気はないようだ。唯一頑張っているのはシグマだけ。カメラ業界のデザインは何となくガラケー時代の携帯電話を連想させる。余計な装飾と煩雑な表示。1つのフォーマットを少しずつアレンジしただけの新製品。他には負けない優れた技術がありながら、i phoneのように革新的なものは大概外国産になってしまう。本当は国産のものを使いたいのに、という思いをグッと押し殺し、完成度の高いデザインのライカを入手した。

ライカの性能や画像処理は、機種によって違いがあるらしい。国産カメラと比べて性能が予想を超えて劣ることや、慣れないレンジファインダーの戸惑い、最短撮影距離の短さ、といったライカをはじめて手にする誰もが味わう洗礼を受けて、その癖に寄り添いながら2,000枚ほど写真を撮ってみると、なるほど、そういうことか、とライカというカメラについて頭と体が理解してくる。ライカでもオートフォーカスが使えるモダンなカメラがある。しかしライカMはその逆で、カメラ内部はデジタル、ファインダーを含むカメラ上部がアナログという、現代において実に奇妙なメカニズムを採用している。正直、時代遅れの高級品と言われても仕方がないカメラだ。世間でよく言われる「ライカらしい絵づくり」というのは僕にはピンとこなかった。それでも、僅か1ヶ月ほどの使用で、LEICA M TYP240への愛着が増していくのを感じるのはなぜか?それは構造を含めたデザインが、実にしっくりくるからだと。

僕だけかもしれないが、どうもカメラのグリップが苦手だ。大きいレンズを使うのが嫌いで、コンパクトなレンズを好んで使うので余計そうなのかもしれない。α7R2はいいカメラだが、グリップがどうも手に馴染まなかった。そういう理由で、グリップのないシンプルなライカMの形状は実にありがたい。形状に凹凸が少なく背面もシンプルなので、肩からぶら下げていても服に干渉しないせいか、実際の重さよりも軽く感じる。このフィット感は素晴らしいな、と。M-PやM10-Pには上部に刻印があって、それがお洒落な感じと評判だ。Mには刻印はなく、何もないツルっとした上部になっている。この「何もない」部分が実に心地良い。製作者が意識したかどうかはわからないが、デザインに余白を設けることができるのは、そこに美学があるからだ。デザインが何もない、何もない場所、何もない時間。美学がなければ「ない」ことに絶対耐えられないだろう。

このページの撮影機材

-

写真集「花美 5」

¥1,100 -

写真集「花美 4」

¥1,100 -

写真集「花美 3」

¥1,100 -

写真集「BLUE heels」

¥1,100 -

写真集「Nostalgia」

¥1,100 -

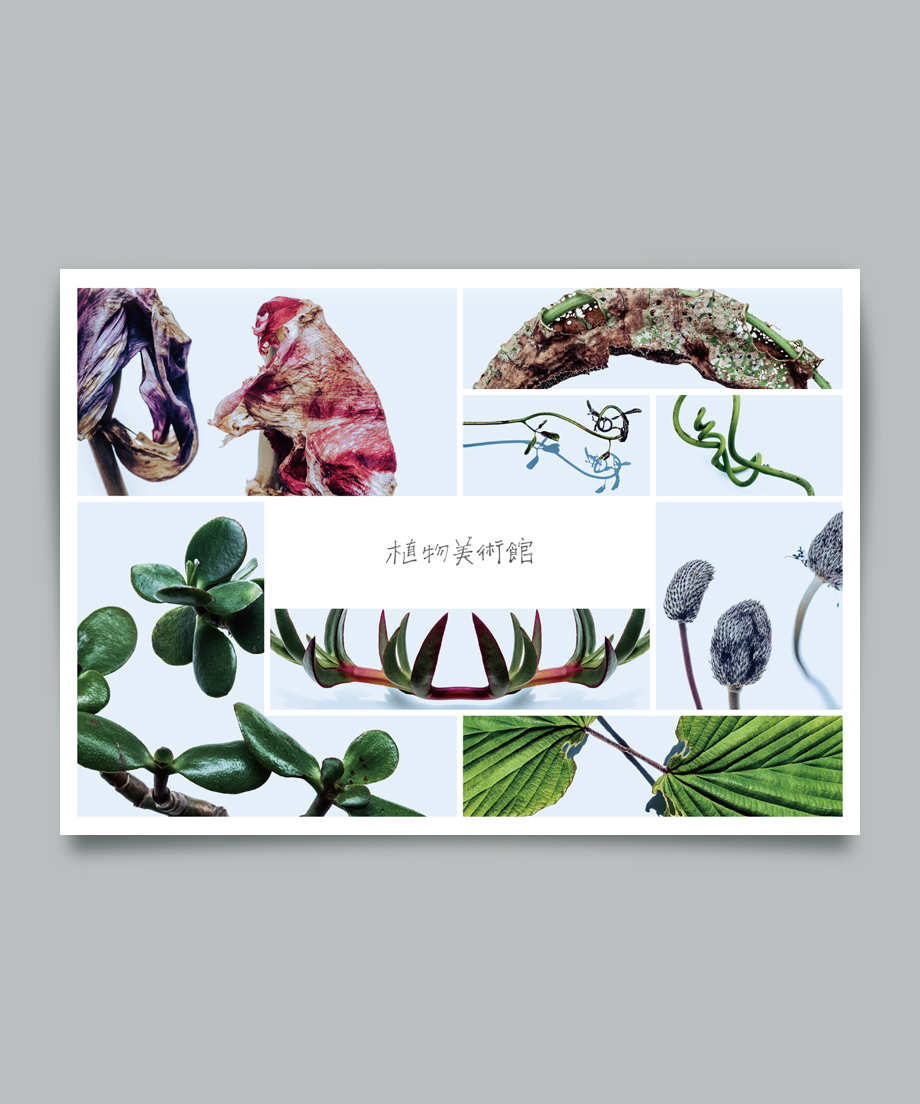

写真集「植物美術館」

¥1,100

column

- 2025.06.11新しい道を探したら 過去に通った道だった

- 2025.04.14変化の先にあるもの

- 2025.02.17老いの向こうに

- 2025.01.15光に反応するマインド

- 2024.10.30レンジファインダーとの和解

- 2024.10.10黒潰れと白飛びの世界

- 2024.09.06モノクロ写真の追求

- 2024.07.23身軽なハンター Eureka 50mm

- 2024.06.28記録の写真

- 2024.06.01「P」「S」「A」モードの疑問

- 2024.05.11言葉にできない写真

- 2024.03.28強い者たちの正義

- 2024.02.25少数派に優しい Nikon Zf

- 2024.02.0135mm 凡庸者の可能性

- 2023.12.20それをする意味

- 2023.12.15テクノロジーと人の関係

- 2023.11.06Super Takumar 50mm F1.4

- 2023.09.03クソ野郎が撮る写真

- 2023.06.22花を撮る理由

- 2023.05.10写楽の日々

- 2023.03.21楽しい中望遠 APO-SKOPAR 90mm

- 2023.02.09太陽を撮る快楽

- 2023.01.13行ったり来たりの軌跡

- 2022.11.22タスクの向こうに幸福はない

- 2022.11.03LEICA M11の馬鹿ヤロウ

- 2022.09.20狙い通りに的を射る

- 2022.08.13LEICA M11と10本のレンズ

- 2022.07.08人知れず開催される「植物美術館」

- 2022.06.18日本人の遺伝子と「茶の道」

- 2022.06.07LEICA M11

- 2022.05.16写真の構図

- 2022.04.13NOKTON F1.5と50mmを巡る旅

- 2022.03.17脳とモラルのアップデート

- 2022.03.08海へ

- 2022.02.28世界の大きさと写真の世界

- 2022.01.29写真集をつくる

- 2021.12.31フィルム撮影の刺激

- 2021.11.29絞って撮るNokton Classic 35mm

- 2021.10.27時代遅れのロックンロール

- 2021.09.23雨モノクロ沈胴ズミクロン

- 2021.09.13拒絶する男

- 2021.08.22過去からのコンタクト

- 2021.07.26スポーツと音楽と写真

- 2021.07.19マイクロフォーサーズの魅力 2021

- 2021.06.24小さきもの

- 2021.05.26現実と絵画の間に

- 2021.05.11脳と体で撮る写真

- 2021.04.26理解不能なメッセージ

- 2021.04.03とっておく意味

- 2021.03.11モノクロで自由になる感性

- 2021.03.04もう恋なんてしない

- 2021.02.19ギリキリでスレスレへの挑戦

- 2021.02.09人間は動物よりも優れた生きものか?

- 2021.01.18写真の中のハーモニー

- 2020.12.24遠くへ

- 2020.12.11モノクロの世界と15mm

- 2020.11.06現像の愉しみ

- 2020.10.15ずっと使えそうなカメラ SONY α7S

- 2020.09.21写スンです GIZMON 17mm

- 2020.09.01矛盾ハンター

- 2020.07.29朽ちていくもの

- 2020.07.23花とペンズミ中毒

- 2020.07.15無駄に思えるプロセスは報われる

- 2020.06.24ズミタクマクロ

- 2020.06.19森へ

- 2020.05.25大人の夜の快楽

- 2020.05.04見直しと修正の日々

- 2020.04.13AM5:00の光と濃厚接触

- 2020.03.24何だってよくない人のPEN-F

- 2020.03.05濃紺への憧れ

- 2020.02.20NOKTON Classic 35mmとの再会

- 2020.02.15写真に写るのは事実か虚構か

- 2020.01.22流すか止めるか

- 2020.01.17ローコントラストの心情

- 2019.12.19後悔と懺悔の生きもの

- 2019.12.10飽きないものはない

- 2019.11.15小さな巨人 X100F

- 2019.10.24F8のキャパシティ

- 2019.10.05愛せる欠点とM-Rokkor40mm

- 2019.09.23植物採集の日々

- 2019.09.0263歳のキヤノン50mm

- 2019.08.22それは いい写真か悪い写真か

- 2019.08.14近くから遠くへ

- 2019.07.29雨を愛せる人になりたい

- 2019.07.081度しか味わえないその時間

- 2019.06.2465年前の古くないデザイン 1stズミクロン

- 2019.06.12街のデザインとスナップ写真

- 2019.05.15空の青 思い描く青空

- 2019.05.03近くに寄りたい欲求

- 2019.04.24変わらないフォーマット

- 2019.04.13常識と非常識の選択

- 2019.04.03ノーファインダーの快楽

- 2019.03.21ライカのデザイン

- 2019.02.26飽きないものの価値

- 2019.01.30NOKTON Classic 35mm

- 2019.01.17光と影のロジック

- 2019.01.01終わりに思う 始まりに思う

- 2018.12.17Takumarという名の友人

- 2018.12.06普通コンプレックス

- 2018.11.30季節を愛でる暮らし

- 2018.11.27失敗しない安全な道

- 2018.11.09終わりのない旅

- 2018.11.01M-Rokkor 28mmの底力

- 2018.10.19M-Rokkor 28mmの逆襲

- 2018.10.05焦点と非焦点

- 2018.09.26夜の撮影 α7R2 vs PEN-F

- 2018.09.18いま住んでいる場所が終の棲家になる

- 2018.09.10強烈な陽射しと夏のハラスメント

- 2018.08.30現役とリタイアの分岐点

- 2018.08.21過去との距離感

- 2018.07.10本来の姿とそこから見える景色

- 2018.06.16花の誘惑 無口な美人

- 2018.05.15欲望の建築とジェラシー

- 2018.04.14朝にしかないもの

- 2018.03.28過去の自分を裏切って何が悪い

- 2018.03.18夫婦とか家族とか

- 2018.03.01固定概念から自由になるための礎

- 2018.02.15ディテールを殺した写真

- 2018.02.07劣化することは悪いことだろうか?

- 2018.02.03マイクロフォーサーズの魅力

- 2017.12.27日本人は写真が好きな人種だと思う

lens

- LEICA Summicron 50mm F2 1st Collapsible

- Thypoch Eureka 50mm F2

- MINOLTA M-Rokkor 28mm F2.8

- MINOLTA M-Rokkor 40mm F2

- MINOLTA MD Rokkor 50mm F1.4

- Voigtlander SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Ⅲ

- Voigtlander COLOR-SKOPAR Vintage Line 21mm F3.5

- Voigtlander ULTRON Vintage Line 35mm F2

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 Ⅱ MC

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 SC

- Voigtlander NOKTON Classic 35mm F1.4 E-mount

- Voigtlander NOKTON Classic 40mm F1.4 SC

- Voigtlander NOKTON Vintage Line 50mm F1.5 Aspherical II MC

- Voigtlander APO-SKOPAR 90mm F2.8

- PENTAX Super Takumar 50mm F1.4

- PENTAX Super Takumar 55mm F1.8

- PENTAX SMC Takumar 200mm F4

- Nikon Nikkor-H Auto 50mm f2

- Nikon Ai Micro-Nikkor 55mm f/2.8S

- Nikon Ai Nikkor 200mm F4

- CANON 50mm F1.8 Ⅱ

- CANON 100mm F3.5 Ⅱ

- ZEISS Planar T*2/50 ZM

- GIZMON Wtulens 17mm F16

- OLYMPUS M.ZUIKO 12mm F2.0

- OLYMPUS M.ZUIKO 25mm F1.8

- OLYMPUS M.ZUIKO 40-150mm F4.0-5.6R

- LUMIX G VARIO 100-300mm F4.0-5.6 Ⅱ

- All Photograph